佐賀県布教師会会長

北方町梅林寺住職

山中前賢(やまなか ぜんけん)

佐賀教化(さがきょうか)センターから「慈眼(じげん)」が発刊され意気旺(さか)んな若上人(わかしょうにん)のスタッフで文書伝道の門が開かれました。今後のご精進を心よりお願いいたします。

去る六月二十九日全国布教師会連合会の総会が大阪で開かれ、その時の基調講演(きちょうこうえん)の講師石川泰道(いしかわたいどう)師は、「二十一世紀に向っての教説」の講話の中で大変指針(ししん)にとむお話をなされました。

そのお話とは、私共が今推進(すいしん)している「お題目総弘通運動(だいもくそうぐづううんどう)」が単(たん)なる呼びかけに終って、その実動がみえてこない。一体これはなぜなのか。これは私共が法華経の教説に対する姿勢が確立していないからで、法華経(ほけきょう)第十五の從地涌出品(じゅうじゆじゅっぽん)には「如蓮華在水(にょれんげざいすい)」とあり、その泥水(でいすい)に浸(ひた)ったままで華(はな)を咲かせることを忘れている。その泥水こそ私共の足下(そっか)であって、その足下をみつめる時、今日、物は豊かになっていても物の有り難さを知らない。頭のよいエリートはいても、人としては駄目(だめ)で、自分だけという思い上りの増上慢(ぞうじょうまん)が多くなっている。こんな時代に法華経が葬式法事のお経になっているのではないか。私共は大いに反省し懺悔(さんげ)しなければならないと力説されました。

法華経の中で毎日読んでいるのが、方便品(ほうべんぼん)と如来寿量品(にょらいじゅりょうほん)です。その方便品とは、お釈迦(しゃか)さまの弟子のなかで智慧(ちえ)第一といわれた舎利弗(しゃりほつ)に向って説かれたお経です。「舎利弗(しゃりほつ)よあなたの頭(あたま)の智慧(ちえ)では解(わか)らない。よいか」とただされますと、舎利弗(しゃりほつ)三度の請願(せいがん)によって説(と)かれました。世尊(せそん)(釈迦(しゃか))が諸仏(しょぶつ)に親近(しんごん)し、勇猛精進(ゆうみょうしょうじん)して開悟(かいご)したものは、未曽有(みぞう)の甚深微妙(じんじんみみょう)の法(ほう)で、妙(みょう)にして思い難(がた)し、諸々(もろもろ)の増上慢(ぞうじょうまん)の者は、聞いて必ず敬信(きょうしん)せじと説かれました。舎利弗仏智(ぶっち)を測ることはできない信力堅固(しんりきけんご)なる者だけが仏知見(ぶっちけん)を開くことができる。舎利弗大信力(だいしんりき)を生ずべし、深心(じんしん)に仏を念じ浄戒(じょうかい)を修持(しゅじ)して定慧(じょうえ)の力で身を荘厳(しょうごん)しなさいと。舎利弗は世尊に対し恭敬(くぎょう)の心をもって従(したが)いたてまつりますと法のみ声を聞いて、心に踊躍(ゆやく)をいだいて歓喜(かんぎ)し、真にこれ仏子なり。仏口(ぶっく)より生(しょう)じ、法花(ほっけ)より生じ仏法の分(ぶん)を得(え)たりと信解(しんげ)のよろこびを全身で表します。

日蓮大聖人は法華経は釈迦如来の心中(しんちゅう)の本懐(ほんがい)なりと明(あか)し、日蓮が為に説き下さったと受容(じゅよう)し経文(きょうもん)の如く信行(しんぎょう)し「諸々(もろもろ)の無智(むち)の人悪口罵詈等(ひとあっくめりとう)し及び刀杖(とうじょう)を加(くわ)うる者あらん」との経文が我が身に符合(ふごう)した確信の喜びは身に余るとのべておられます。

私共が日蓮門下(もんか)であるならば、大聖人のこの法華経受容の心根(しんこん)の深さをしらねばなりません。その心の自覚こそ受持の一行から生れるのです。大聖人は南無妙法蓮華経とばかり唱えて仏になること最も大切なりと示され、信力堅固(しんりきけんご)で精進(しょうじん)せよと励まされたのです。

仏教にはさまざまな行事があります。特に春・秋のお彼岸、お盆などを営みます。お彼岸は本来私達の仏道修行の期間ですが、お盆と同じように御先祖様の供養も同時に営みます。

お盆の棚経を終えてふり返ってみますと、仏壇に御本尊様がおまつりしてない家や、中の掃除もしてなくホコリだらけの家もあることです。さぞや御先祖様はなげいておられることでしょう。

仏壇は家の中心です。正しくおまつりをしてお題目を唱え、明るく、温い家庭を築いて下さい。

日蓮大聖人が、私どもに身命を投げうって、南無妙法蓮華経の道を与えてくださった恩徳は、山より高く海よりも深いと申さねばなりません。この立場から、日蓮大聖人に心からの報恩感謝の御題目を捧(ささ)げるのが「御会式」です。

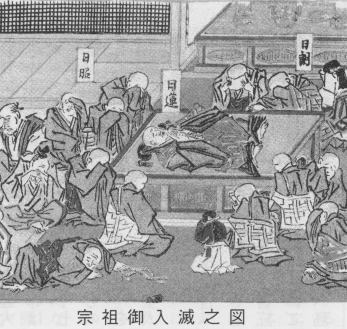

宗祖日蓮大聖人は、七百十三年前弘安(こうあん)五年(一二八二)十月十三日の午前八時頃に東京の池上にて波乱多き生涯を閉じられました。

その時に、弟子の日昭(にっしょう)上人が鐘をついて日蓮大聖人の臨終を告げられました。又大地が震動し、秋だというのに庭先の桜が一斉に咲きほこったと伝えられております。(御会式桜)以来日蓮大聖人の弟子信者達が御命日の日、もしくは逮夜に法要を営むようになり、その法要儀式を「御会式(おえしき)」とよぶようになりました。

会式は本来「法会(ほうえ)」の意味であり(仏教各宗の読経、説法の集まりの事)「法会の式次」を省略し、敬語の「御」を付けて「御会式」といわれるようになったのですが現在では、「御会式」というと日蓮大聖人の御命日、逮夜の法要を意味するようになってきています。

全国の日蓮宗寺院では、毎年十月(旧暦では十一月)には日蓮大聖人に報恩感謝の念を捧(ささ)げ盛大に御会式を執(と)り行っています。日蓮大聖人が御入滅された大本山池上本門寺では、御会式が毎年十月の十一、十二、十三日の三日間、十二日の万燈(まんとう)行列は、特に賑(にぎ)やかで、全国各地から訪れる参拝者は数十万人に上るといわれております。万燈の歴史は古く、江戸時代頃から始まり、本来の意味としては日蓮大聖人に灯明を捧げる事で、その灯明が風で消えないように提灯をまとめて用いる様になったのが、現在の桜をかざった万燈になったとされています。

|

私たち、日蓮宗の信徒は、御会式を迎えるにあたり、ただ漠然と法要を営むというのでは悲しい気がする。日蓮大聖人が我が命に替えても末法(まっぽう)の世を救済せんが為、お釈迦様の本当の教えである法華経とそのエキスのお題目を弘められた事を思う時、私達はただ単に歴史的な流れとして受け止めるのではなく、日蓮大聖人の御心(みこころ)に真剣にふれていく気持ちを抱く事が大事である。

この一年間、いわゆる昨年の御会式から本年の御会式迄の間、自分のお題目信仰が如何様(いかよう)であったか、空(から)題目になっていなかったか、心の底からの本当のお題目を唱えていたのか、反省の起点とすべきである。この反省なくしては漫然(まんぜん)としたお題目信仰になり、そこには何(なん)にも向上は生まれない。反省をし、新たなる精進をお誓いし、宗祖に御奉告申し上げるのが本来の御会式の意義である。

私達は、仏子であり宗祖の弟子であるという自覚を持ち、強盛(ごうじょう)なる法華経の信者として努力すべきであろう。

今は、末法のど真中、今こそ法華経の実践の時期である。自分だけが幸(しあわ)せになればいいというのでなく周囲の人々全てが幸せになってもらいたいという菩薩の心を持つ修行が大事になってくる。

自分の事よりも周囲の人に対して素直に合掌が出来る人間になりたいものだ。

この一年間、合掌のある素晴らしい生活を営み、本当のお題目をお唱えして頂きたい。

日本は世界一、経済・物質に恵まれた豊かな国といわれていますが、真に生活のゆとりと満足度は十分でしょうか。

私たちは、一つの願いが叶うと、更にその上を望んでしまいます。そこには心の満足はなく、それだけでは決してしあわせとはいえないようです。

その為にも、精神面の修養により、より心豊かな生き方が必要です。そしてそこにはよき指導者がいなければならないでしょう。

既に現役の野球選手から引退した王さんが、テレビで「私がホームラン王になり、満足できたのは、荒川さんという名コーチにめぐり会い、私をとことん鍛え指導してくれたおかげでした。」と述べていました。精神、心の世界でも同じようによき指導者にめぐり会いたいものです。

日蓮大聖人は「法華経の観心、諸仏の眼目(がんもく)たる妙法蓮華経の五字、末法の始めに一閻浮提(いちえんぶだい)にひろまらせ給うべき瑞相(ずいそう)に日蓮さきがけしたり。わたうども二陣三陣つづきて…」(種種御振舞御書(しゅじゅおふるまいごしょ))と申されております。

つまり仏(釈迦)の本心、魂は妙法蓮華経とさとられました。そして、それを口だけでなく、身、心に南無妙法蓮華経とたもつことによりすべての人々の仏の心を開き、真にしあわせな仏の国土を建設する道を指し示していただきました。

御会式に臨み、身命をかけて私たちに御題目を伝えてくださいました日蓮大聖人の遺徳(いとく)を偲(しの)ぶと同時に、私たちに末法の世を生き抜く指針を示してくださった偉業(いぎょう)を今一度顧みなくてはなりません。

日蓮大聖人がお書きになられた大曼荼羅御本尊(だいまんだらごほんぞん)が奉安(ほうあん)されている事で皆様ご存じのお寺です。南には広々とした田園風景が広がり北には天山々系の山が望める三日月町深川の地にあります。

勝妙寺の開山(かいざん)日厳(にちごん)上人は、千葉県中山法華経寺(ほけきょうじ)の二代目の住職であった日高(にちこう)上人の弟子(でし)でしたが、日高上人は、日厳上人に西国(さいごく)の布教を命じました。そこで、日厳上人は正和(しょうわ)二年(一三一三)、千葉胤貞(ちばたねさだ)公の子、胤泰(たねやす)公が鎮西下向(ちんぜいげこう)の折、同行された小城の地で布教をされました。最初、勝妙寺は松尾山光勝寺(こうしょうじ)の西谷に有りましたが、四代目日妙(にちみょう)上人の時に三日月町藤織(ふじおり)の地に胤泰公より境内(けいだい)地並びに田畑を寄進され移転しました。その後、元亀(げんき)元年に豊後(ぶんご)の乱が起こり、今山(いまやま)合戦の時に悉(ことごと)く焼失し、そののち現在の地に移転しました。

勝妙寺の住職は、歴代にわたって宮中(きゅうちゅう)に仕(つか)え十五代目の日尖(にっせん)上人の時、時の天皇より勅額(ちょくがく)が下賜(かし)されました。

現在の本堂は、昭和四年、二十四代目の住職でありました日雷(にちらい)上人によって建てられたお堂です。間口(まぐち)九間、奥行き十間の大変大きなお堂で、お堂の入り口に「勅許勝妙寺」と書かれた勅額が掲げられております。

勝妙寺に奉安されております、日蓮大聖人がお書きになった大曼荼羅御本尊は弘安(こうあん)元年七月、日蓮大聖人が御年(おんとし)五十七歳の時、日賢(にちけん)と云う人に授与(じゅよ)されたものです。日賢と云う人は俗名(ぞくみょう)を依智三郎直重(えちのさぶろうなおしげ)と申しまして、日蓮大聖人に刃(やいば)を向けた人です。

文永八年(一二七一)九月十二日、龍口法難(りゅうこうほうなん)に逢(あ)われ首を打たれようとされました。このときの首打ち役人が依智三郎直重です。日蓮大聖人は諸天善神(しょてんぜんじん)のご加護(かご)を得て難(なん)を逃(のが)れましたが、佐渡へ島流しの身となられました。

幕府(ばくふ)より赦免状(しゃめんじょう)が届き、文永(ぶんねい)十二年三月二十六日鎌倉へお帰りになりましたが、同年五月十七日、山深い波木井ノ郷(はきいのごう)身延山(みのぶさん)へと御入山(ごにゅうざん)されました。

龍口法難より八年後の弘安(こうあん)元年七月のある日、身延の御草庵(ごそうあん)を訪れた旅姿(たびすがた)の老武士がありました。この人こそ、依智三郎直重でした。役目とは申しながら日蓮大聖人に刃を向けた事を深く懺悔(さんげ)し法華経(ほけきょう)の信者とならん事を誓い、又、大聖人のお弟子にと熱望(ねつぼう)致しました。日蓮大聖人は非常にお喜びになり日賢という名前を授(さず)けられました。直重はその場で剃髪(ていはつ)し出家(しゅっけ)を致しました。

この時に授与された御本尊が勝妙寺に奉安されております御本尊で、日厳上人が鎮西下向の際、この御本尊を師範(しはん)日高上人より託(たく)されたと伝えられていて、逆縁の曼荼羅、または剃髪の曼荼羅と呼んでおります。