※クリックすると拡大画像を表示します。

※クリックすると拡大画像を表示します。管内各聖・檀信徒各位には彼岸を迎えられ御清栄のこととお慶び申し上げます。

佐賀教化センターは平成四年五月十八日設立し、発足当時の局員によって運営されていますが、センター本来の教化活動を活発にするため、この度、局員の努力によって機関紙「慈眼」第一号を発行の運びとなりました。伝道宗門の尖兵として活躍するのがこの「慈眼」であります。

来る平成十四年(二〇〇四)四月二十八日の立教開宗第七百五十年祭を迎えるに当たり、日蓮宗は今、御題目総弘通運動を展開しておりますが、その運動の根幹となって仕事を推進するのがこの教化センターであります。

大事業を円成(えんじょう)することも、二十一世紀の宗門を興隆発展させることも、総てが教化センターの双肩にかかっていると言っても過言ではありますまい。そのためにはお釈迦様の叡智(えいち)である「慈眼」に依(よ)らなければなりませぬ。「慈眼」とは、釈尊の慈心(じしん)(いつくしみの心)、悲心(ひしん)(かなしみの心)が眼(物事の善悪を見極める力)となって一切衆生を抜苦与楽(ばっくよらく)し給うことであります。

お釈迦様の眼は半眼(はんがん)と言って、半分開いて半分は閉じておられますが、開いた半分は唯我一人(ゆいがいちにん)能為救護(のういくご)の大慈悲眼(だいじひげん)であり、閉じた半分は寂然閑居(じゃくねんげんご)安處林野(あんじょりんや)して常に自己反省しておられる眼であると言われております。このお釈迦様の半眼を「慈眼視衆生(じげんじしゅじょう)」と言い、法華経を信仰する者への御教示(ごきょうじ)であります。

機関紙「慈眼」は裟婆即寂光浄土建設(しゃばそくじゃっこうじょうどけんせつ)の教紙として発行されました。「慈眼」の教えに依って心の修養に励み、善悪を見極める眼を持って住み良い世の中づくりに精進して下さるよう念願致します。

教化センターの運営にご協力ご支援をお願い申し上げまして発刊の辞と致します。

『慈眼』とは法華経の第二十五番目にある観世音菩薩普門品(かんぜおんぼさつふもんぼん)に出てくることばです。このお経は通称「観音経(かんのんぎょう)」として広く親しまれています。内容は無尽意(むじんに)菩薩がお釈迦様に観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)のことをおたずねし、これに答えていろいろと説き明かされます。つまり私たちはいろいろな悩みや不満がありますと、それを解決できない苦しさから、ついに声に出してそのことを人にうったえます。私たちが声を出すと、すぐさま観音様はその声がどんな意味のものであるかを観察し聞き分けて、たちどころに悩みや不満を解決して覚(さと)りに導いてくださるのです。

具一切功徳(ぐいっさいくどく) 慈眼視衆生(じげんじしゅじょう)

福聚海無量(ふくじゅかいむりょう) 是故応頂礼(ぜこおうちょうらい)

「この菩薩は一切の功徳を欠けることなく具(そな)えて、八慈悲の眼を以って衆生をよく見(視)抜きます、人生にとって良いこと福が集(聚)まっている、それはちょうど海のようで量(はか)り知ることができないものである、だからこの仏智慧(ちえ)を頂いて拝みなさい」といわれているのです。この観音様(かんのんさま)の功徳はお釈迦様の広大無辺(こうだいむへん)なる働きの一つであります。即ち『慈眼』とは仏様の大慈悲であり、私たち衆生(しゅじょう)を救って下さる仏の眼ということになります。しかしながら法華経の救いとは教えによって自分自身の生活を変えていかねば駄目だということです。私たち教化センター局員は皆様のより良い人生を生きていくお手伝いができれば幸いと存じます。

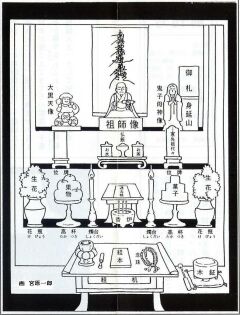

「慈眼」の創刊にあたり第一弾として、家庭信仰の基本になる仏壇をテーマに考えてみたいと思います。仏壇にご本尊がなかったり、位牌の位置が違ったり、段の上位下位を間違ったり等と疑問あるいは誤りがあると思います。今回は、日蓮宗信徒として正式な仏壇についての意義・まつり方を学んで頂き、立派な信仰の道場を作って頂きたく願うものです。

そもそも仏壇の起こりは、お寺でした。古くは、天武天皇十四年(六八五年)に「諸国の家ごとに仏舎をつくれ」とおふれが出たと「日本書記」に出てきます。この時の仏舎とは持仏堂(じぶつどう)のようなもので、それが発展してお寺となる事もあったようです。お寺には本尊を安置し、その台には須弥壇(しゅみだん)を用い、周囲には様々な形で荘厳(しょうごん)を巡(めぐ)らします。仏壇とは、お寺を小さくして一つの箱形にしたものと言えるのです。即ち仏壇は仏様の世界を小さくした言わば霊山浄土(りょうぜんじょうど)(永遠の命を持たれるお釈迦様の悟りの世界の事で、法華経を信じ、妙法五字を受持する者はこの霊山(りょうぜん)へ往詣(おうけい)する事が出来る)なのです。それ故、仏壇は第一にご本尊様を供養する道場であり決して先祖(位牌)をまつるのが第一の目的ではないのです。

よく、分家の方でうちには仏様がまだないから仏壇は要りませんと言われる方がおられますが、今申しましたように仏壇はご本尊様をおまつりするべきものですから各家になくてはならないものです。

まず仏壇をまつる上で必ず第一にまつらなくてはならないのがご本尊です。ある家では本尊がなく位牌だけがおまつりしてあるところがありますが、それでは仏壇の意義に沿わずおかしい事です。

日蓮宗で定めるご本尊は、十界勧請(じゅっかいかんじょう)の大曼荼羅(だいまんだら)であります。実際まつる上では、大曼荼羅ご本尊か三宝尊(お題目とお釈迦様と多寶如来)と日蓮大聖人のご尊像(そんぞう)を安置(あんち)する事もあります。願わくば日蓮大聖人のご尊像は、是非、大曼荼羅と一緒におまつりして頂きたい。

ご本尊は、仏壇の最上段の中央にかけ、その前に日蓮大聖人の像を安置します。又この最上段の両脇には、お寺からお受けになった鬼子母神像(きしもじんぞう)(向かって右)大黒天像(だいこくてんぞう)(向かって左)をおまつりし、無い場合は、お札類等をおまつりします。この最上段には、くれぐれも位牌はおまつりなさらないように注意して下さい。又ご本尊は、必ず菩提寺(ぼだいじ)から受けて頂くようお願いします。

長い歴史のある家では、位牌の数も多くなってまいります。そこでよく用いられますのが「過去帳」です。「過去帳」は普通一日一日の日めくりになっておりますので、その日に亡くなられたご先祖様の戒名、俗名、没年月日、行年、続柄などを記し、毎日ページを改めご回向することで、故人の霊を慰(なぐさ)めることができます。これから「過去帳」を用意しようというお方でご先祖がはっきり分からない場合は、菩提寺(ぼだいじ)にお尋ねされればよろしいかと思います。

位牌は、仏壇の上から二段目におまつり致します。二段目の所は、位牌が置けるように段が設けてありますのでそこにおまつりします。向かって右に先祖代々の位牌、向かって左に祖父母・両親等の位牌をおまつりします。

先祖の位牌は、他の位牌より高めて作ります。

仏前の供養具である、香炉(こうろ)、花瓶(けびょう)(一対)燭台(しょくだい)(一対)を一セットとした飾り方をいいます。(略したものに花瓶、燭台を対としない三具足(さんぐそく)もあります。)香(こう)、華(け)、灯明(とうみょう)を仏前に供える事は日本では、鎌倉末期頃から始まったといわれています。仏前ではご本尊に向かって両端に花瓶、その内側に燭台、中央に香炉を置き、三足の香炉は一足が正面になるようにしておきます。尚、三具足の場合は、左側に花瓶、中央に香炉、右側には燭台がくるように置いて下さい。

三宝(仏、法、僧)或いは、ご先祖様の霊に対し報恩(ほうおん)の念を捧げお供えする品々を供物といい、高坏とはそのお供え物を盛るもので、普通は対で用います。果物とお菓子をお供えする時は果物は左、お菓子が右にくるようにして下さい。頂き物などをまず仏壇にお供えしその後で賞味するという習慣は誠に心がこもっていて子孫に伝えていきたいものです。

経本等をのせる机のことをいいます。仏壇のスペースの都合上、経机の上に五具足(ごぐそく)(三具足(さんぐそく))やお供え物を置かれている所もあるようですが、経机本来の意味から申しますと、お勤めの時に用いる経本やリン程度の物だけに留めて頂きたいものです。

また、経机の右側には読経・唱題の時に用いる木鉦(もくしょう)(木魚(もくぎょ))の用意があれば幸いです。

「信は荘厳(しょうごん)より」とは、形に表すことが大事だということです。今回の特集をご覧頂き、皆様の仏壇を見られていかがだったでしょうか。

一つ一つ細かい所では、説明不十分の所もあるかもしれませんが、菩提寺のお上人様に相談されながら立派な道場を作って頂きたいと思います。

また補足になりますが、お仏飯(ぶっぱん)をはさんで右にお茶、左に水をお供えします。過去帳は必ず菩提寺から書いてもらいます。仏壇の中の打敷(うちしき)は、他宗派の三角形のものは使用なさらないように注意して下さい。

仏壇を購入されましたら必ず菩提寺のお上人様に開眼(かいげん)・入魂(にゅうこん)の法要を営(いとな)んで頂いてからお給仕(きゅうじ)を致しましょう。

仏壇は、朝夕礼拝供養(らいはいくよう)し報恩感謝(ほうおんかんしゃ)を捧げる道場です。どうか家族そろって力強くお題目をお唱えし、お給仕の誠を尽くして下さい。

光勝寺(こうしょうじ)は小城町の中心より北へ約一キロの所に位置します。九州で唯一の本山であり、鍋(なべ)かむり日親(にっしん)上人が布教をされたことで有名なお寺です。日蓮宗の信徒として一度はお参りされた方も多いでしょうし、お参りされたことが無くてもほとんどの方がご存知のことと思います。

お寺の創建は古く、文保元年(一三一七)下総の国(今の千葉県)の地頭であった千葉胤貞(たねさだ)公が、幕府の代官として九州探題(たんだい)の職を任命された時、中山法華経寺(ほけきょうじ)の三代目の住職であった日祐(にちゆう)上人に、この大役が無事に果たせるように、祈願をお願いされましたところ、仏天(ぶってん)のご加護により、何事もなく過ぎました。その功績により胤貞公は幕府より肥前の国を賜りました。胤貞公は日祐上人に感謝し、現在地にお寺を建立し、上人を開山(かいさん)(初代の住職)としました。その後、千葉家の篤(あつ)い信仰によりお寺は守られ、十三代までは法華経寺の住職が光勝寺の住職を兼ねておりました。

十四代目になって初めて専任の住職を置くことになり、法華経寺からおいでになったのが日親上人です。日親上人は大変激しい布教を展開され、多くの迫害を受けられましたが、屈すること無く、松尾山周辺はもとより九州各地で日蓮大聖人の教えを弘められました。

慶長(けいちょう)年中、十八代目の日乗(にちじょう)上人の時、鍋島直茂公が、当時のお堂が非常に古くなり、いたんだのを嘆かれ、総欅(けやき)造り十間四面で、極彩色(ごくさいしき)のお堂を寄進されたのが現在の本堂です。

十九代目の日億(にちおく)上人は極めて高徳の方でしたので、後水後(ごすいご)天皇が深く帰依(きえ)され、「護国光勝寺」なる勅額(ちょくがく)を拝領すると共に勅願寺(ちょくがんじ)の指定も受けました。

本堂正面におまつりされております日蓮大聖人のお像は鎌倉末期に造られ九州では最初のお像で、開運栄昌を司る除災延命の「満願(まんがん)高祖大菩薩」として、多くの人々の信仰を集めています。又、右側のご宮殿(くうでん)内にも祖師像がおまつりされていますが、この祖師像は昔、千葉城におまつりされており、領内に異変があるとお経の声が聞こえてきてその都度、千葉胤貞公が難を免れられたことから「読経(どっきょう)のお祖師さま」として知られています。

本堂左手の、日親上人がおまつりされていますお堂は、鍋島の一族、石井氏に依って寄進されたもので、すべて楠で造られており、建築上貴重なお堂です。

その他にも、鬼子母神(きしもじん)堂、清正公(せいしょうこう)堂など多くのお堂があり、お参りの方が絶えることは有りません。

県内日蓮宗の寺院の中にあってまず最初にお参りをして頂きたいお寺です。